伊藤潤二

京王線の芦花公園駅から徒歩5分の世田谷文学館でやっている 伊藤潤二展 誘惑 に行ってきた。 芦花公園駅で降りたのは多分初めて。 当然、世田谷文学館も。

各駅しか停まらないマイナー駅の、聞いたことも無い会場。 いかに伊藤潤二とはいえ、きっと人の入りは少ないだろう。 と思っていたのだが、行ってみればかなりの盛況だった。 知らないのは俺だけだったのか。 外人も多かった。 知らないのは世界的にも俺だけだったのかもしれない。

展示は漫画の原稿がメイン。 前半はほぼ 富江 で、後半の半分が うずまき だったかな。

所謂少年漫画の漫画家に比べると、線が微妙に不安定なのが特徴だろうか。 一息にさっと描くのではなく、ゆっくり描いてそう。

漫画家って、描き慣れてくると線も小慣れた感じに変わってくるものだが、伊藤潤二の場合、そうした変化は比較的少ないように見える。 もちろん初期に比べると、後期の線は安定している。 しかし熟練で得たスキルポイントのほとんどを、表情や構図を描く能力に振り分けてそう。 その結果、美人をより美人に描けるようになったが、その線はどこか不安定なまま。 そしてそれが味になっている。

カラーのイラストも何点かあった。

版画家を引退したら油絵を描いて暮らしたいそうで、本人は

油絵が自分に向いていると思う

とコメントしていたが、見た感じ、彩色されたものよりもモノトーンの方が、らしさがあって良かったと思う。

その

「らしさ」

が、商業的に求められたものであって、自分が求めたものでは無かったのかもしれないが。

あと、伊藤潤二の中の美人像が昭和のお嬢様って感じなのが、なんか同世代って感じで勝手に親近感を感じてた。

この展覧会は、館内ほぼ全てが写真撮影可。 それでなくても人が多いのに、そこかしこで写真撮影。 思いっ切り渋滞しそうなものだが、何故か割とスムーズに人が流れていた。 伊藤潤二好きには控え目な人が多いのだろうか。

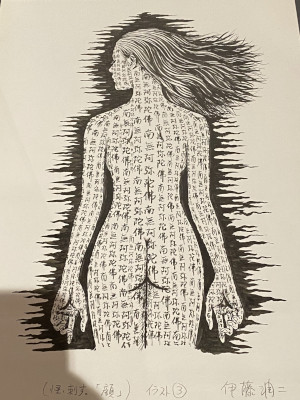

展覧会のポスターにも使われていた作品。 泣き黒子がポイント高い。

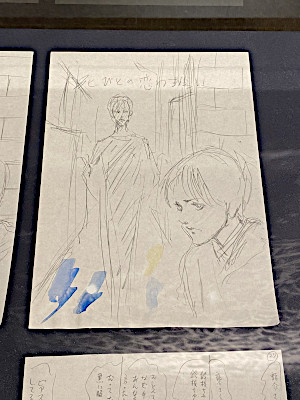

制作工程の1:ラフな下絵。

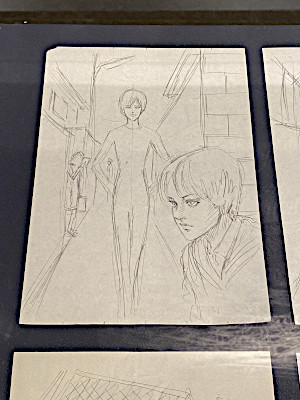

制作工程の2:解像度が上がる。

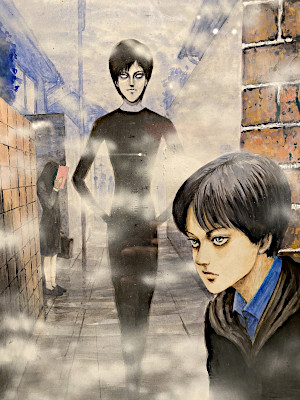

完成形。 人物の印象が、色を塗ることで大きく変わっている。 男は彩色後が、女は彩色前が、元のイメージに近いんじゃないかと思うのだが、どうなんだろうね。

俺もちょっと書いてみたい。 誰か書かせてくれないかな。

世田谷文学館の入り口。 ガラス扉の2枚がどちらもこれで、なかなか良い感じだった。

帰り道。

駅に向かう道ですれ違う人を見て、これから伊藤潤二展に行く人かどうかを見分けられるようになっていた。 館内で学習したのだろう。 こいつは行くと思った人を追跡した訳じゃ無いので、本当に行ったかどうかは不明なのだが、高確率で当たっていると思う。

展覧会で充分に堪能したのに、いや、だからこそなのかもしれないが、 Amazon で 富江 を上下セットで注文してしまった。