旅と植物

郷さくら美術館に行ったら戸栗美術館にも行く。

自分の中ですっかり定番コースになってきているこの道を、今日もまた。 しかし渋谷での乗り換えはいつまでたっても面倒だな。 都心で勤務するサラリーマンは凄いなぁって、俺はあの駅の構内を歩くたびに思うよ。 って、俺も昔は通ってたんだった。 ほんの数ヶ月だったけど、毎日大変だったな。 仕事は楽だったけど、通勤は本当に大変だった。 あの頃はまだ若かったなぁ…

まあそんなことはどうでもいいか。

ところで、遠い目って、なんとなく目をちょっと細めている感じがするよな。 いや、細めているって表現は違うか。 カッと見開くとかグッと細めるとか、そんな意志や力が感じられるようなものじゃなくて、しかし力が抜け切った状態でもない、通常時よりちょいと緩んだ結果として若干細くなったような…

尚の事どうでもいいか。

郷さくら美術館

今日は 日本画ショートトリップ - ようこそ避暑地へ と 桜百景 vlo.14 の二本立て。 まあだいたいいつも二本立てなんだけどさ。 で、片方が桜関連。

小さな美術館なので展示品もそう多くない。 というか少ない。 二本立てにすると更に展示品の数が減ってしまうのだが、そうしなければいけない理由があるのだろうか。 まあ、きっとあるんだろう。 主に経済的な面で。

とはいえ、それが悪いって訳じゃない。 少なくとも俺にとっては、ここに来ると桜の大きな絵が必ず見れるってのはプラスなんだよな。 それ込みで足を運んでいるのだし。

ところで、ここの展示品って写真撮影可なんだね。 何度か来ているのに今日まで気付かなかったよ。 いや、その時々の展示によって切り替えていたのかな。 まあどうでもいいか。 少なくとも今日は写真撮っても良いって事なので、いっぱい撮ってきた。 狭い上の微妙に暗くて、なかなか上手く撮れなかったけど。

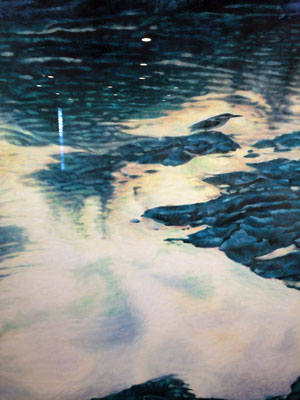

- 水辺

-

程良く冷房が効いた静かな空間でこの絵を眺めていると、本当に避暑地に来ているような気がするよ。 耳を澄ませば水の音も聞こえて来そう。

照明が写り込んでいるのが残念。

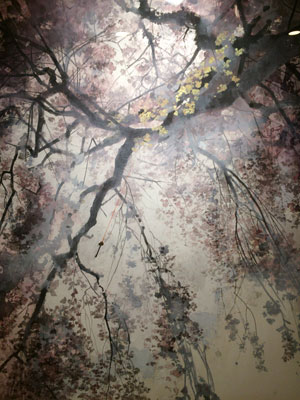

- 樹下胎想

-

満開の桜は、遠くから見るのも良いけど、下から見上げるのも良いんだよな。 なんだか包み込まれているようで。 あと、枝からぶら下がっている鍵が気になる。

- 蒼い桜

-

新宿御苑の桜だそうだが、こんな桜があったかな。

タイトルの 「蒼」 は背景。 深い青が綺麗だったのだが、カメラのセンサーが桜に引っ張られたのか、なんだか解らない色に。 さらにそこに後ろの作品が写りこむ為体。

- Passage

-

構図が好き。 青空が僅かしか見えないことで、逆に空の広さと青さを想像させられる。

井の中の蛙も、きっとこんな空を見ているのだ。

- 街の灯

-

不意の土砂降りに雨宿りを兼ねて入った喫茶店で時間を潰し、そろそろ出ようかと窓の外を見たら…

そんなことを思わせる街の景色。

当然ながら、ほとんどの作品が額に入った形で展示されているのだが、写真は額縁を排除するように撮っている。 何もしなくても色がずれそうな照明の中、額が入るとさらに厳しくなってしまいそうだったからなのだが、しかしそのせいで、画家の意図とは違うトリミングになってしまっているかもしれない。

写真が上手く撮れなかったので挙げてないが、世界遺産を題材にした絵はかなり大きなものが多く、そのどれもが涼しそうで良い感じだった。 インドまで涼しそうだからね。 夏のインドが涼しかったら異常気象だけどさ。 あと、モンサンミッシェルの赤い縁取りも印象的だった。 空の赤いのは夕焼けだろうが、建物の縁取りの赤はなんだろう。

桜は、やっぱり俺は 花音 が一番好きかな。 今日も展示されていたのだが、照明がなぁ…。 もっと光源を離して柔らかい光にした方が、奥行きが感じられて良いと思うのだが。

あと、ほとんどの作品に画家本人のコメントが付けられているのだが、そのまたほとんどが 「中略」 されていた。 ちょっと可哀想。

戸栗美術館

こちらは 古伊万里 植物図鑑展 と題して、古くから画題や図案として使われていた植物を、その実際に使われた作品とともに解説していた。

焼き物、それも古伊万里に限定して使われる植物なんてなくて、使われるものは何時でも何処でも何にでも使われてきたのだろうと思っていたのだが、解説によると、これは半分正解で半分不正解らしい。

江戸時代、伊万里焼が作られるようになるのとほぼ同時期に園芸が盛んになり、人の意識が植物にちゃんと向かうようになったのだそうだ。 「ちゃんと」 てのは、例えば植物図鑑が作られるとか。 この流れを受けて、伊万里焼にも身近な植物が図柄に取り入れられていったのだそうだ。

もっと伝統的なもの、具体的には梅とか桃とかの吉祥系の植物もあったが、これらのほとんどが奈良や平安の時代に中国から持ち込まれたものだったんだね。 桃や牡丹はいかにも古代中国の神仙思想っぽいし、きっと中国から持ち込まれたものだろうと思っていたけど、梅までそうだとは。 桜が自生していたのだから梅もそうだと、なんの根拠もないまま思っていたよ。

で、肝心の焼き物だが、やはり時代とともに技術も進化していくからか、良いと思うのは柿右衛門様式や鍋島焼など、比較的後期のもの。 輸出用の派手なのじゃなくて、抑えた色の中にポイントで目立つ赤があるのが良い。 当然、青磁より白磁。 赤が引き立つ濁し手の白が良い。

描かれる植物は、幾何学模様っぽく図案化されたものよりも写実的なのが好み。 びっしり埋め尽くすようなものより、余白を多くとった絵画的な表現のものが良いと思う。 この辺りの感想は毎回同じだが、良いものはいつ見ても良いね。

自宅の食器もこんなので揃えてみたいが、うっかり揃えたら食っていけなくなりそうだな。 高い財布を買ったら入れる金がなくなった的な、本末転倒ライフ。

渋谷駅から戸栗美術館にいく途中にある神社。 生い茂る草に狛犬が埋もれていた。