空と貴族のコレクション

近所に台風の被害無しと思っていたが、京王線の動物園線が崖崩れで全線運休になっていた。 まあ全線といっても、駅なんて高幡不動と多摩動物園だけで、歩いても問題無い距離なんだけどさ。

都心の方はそれなりに被害があったらしいが、そこは腐っても都心。 十日も経てば被害も回復してるだろう。 と期待して、今日は郷さくら美術館とbunkamura ザ・ミュージアムに行ってきた。

空 - 模様

郷さくら美術館では、現在 空 - 模様 日本画展 を開催中。 桜百景 Vol.19 を同時開催なのはいつもの通り。

メインの方はタイトルの通り 「空」 がテーマ。 昼の空、夜の空、青い空、赤い空、日本の空、異国の空、広い空、隙間に僅かに見える空、等々。 空のバリエーションは豊か。 画家が描きたかったのは空じゃないだろうと思われるものも多かったが、そういうのもひっくるめて、空として並べて見る面白さもあった。 空と言われないと空に目がいかない絵とかね。

いくつか印象に残ったものを挙げておこう。

- 管菊

-

入ってすぐのところに展示されていた大きな作品。 白い菊が印象的。 見ていると、周囲の音が少し小さくなったような気がする。

背景は水面に映った朝日かと思ったが、朝靄の空らしい。

- 路・夕花

-

夕暮れに咲く一面の赤い花。 空に浮かぶのは、夕日じゃなくて月かもしれない。

描かれているのは、画家の母の故郷だそうだ。 故郷の景色をもう一度見せてあげたいと思う気持ちは、俺にも判る。

- 夕映

-

タイトルそのままの景色。

山の向こうに陽が沈んで、空の赤い部分がどんどん小さくなっていくのを見ていると、何かこう駆り立てられるような気分になるよな。 このまま、ここに蹲ってていいのか? って。

少々残念なのは、以前見た絵も多かったこと。 それと、前回来た時は写真撮影可だったのに、今回は禁止だったことも。 まあ基本は禁止だろうし、それでいいと思うが、同じ作品を展示しているのに写真撮影可だったり不可だったりってのがね。 これも大人の事情ってやつか。

リヒテンシュタイン侯爵家の至宝展

世界で唯一、家名が国名のリヒテンシュタイン。 今年が建国300年だそうだ。 そのリヒテンシュタイン家が集めた品々の展覧会を、タイトルもそのまま リヒテンシュタイン公爵家の至宝展 として、bunkamura ザ・ミュージアムで開催中。

国としては300年だが、家としてはもっと前から続いているようで、展示されている品々の年代も16世紀初頭から19世紀半ばまでと時間的に幅広い。 そのためか、収集した人の好みのようなものは感じられない。 以前見た フィリップス コレクション や バレル コレクション では、収集した人の好みやその移り変わりも見れて面白かったが、その点、こっちは良く言えば平均的。 とりあえずその時々の主流を押さえておいた感がある。 まあ、これはこれで面白いんだけどさ。

こちらも印象に残ったものを挙げておこう。 展示品が多かったのでジャンルごとに。

絵画

肖像画、宗教画、風景画と幅広く展示されていた。 宗教画に続いて風景画という展示構成が、そのまま風景画の発展の歴史になっていたのがちょっと面白い。 神話ならエロもありって基準はよく判らないが、それが免罪符になるならどんどんやれば良いだろう。 基本的にエロは歓迎だ。

- リヒテンシュタイン侯フランツ1世 8歳の肖像

-

名家のコレクションにはつきものの肖像画は、子供ですら威厳重視で描かれるものだが、これは可愛いな。

と思って解説を見たら男の子…

- 読書する福音書記者聖ヨハネ

-

典型的で形式的な宗教画が続いて、ようやく現代人目線でもちょっと綺麗と言える人が出てきた。

と思って解説を見たら男…

- ペルセウスとアンドロメダ

-

アンドロメダという名前のセルライト。 俺がペルセウスだったら助けない。

- イシュル近くのヒュッテンエック高原からのハルシュタット湖の眺望

-

家の外に出よう。 想像で描くのを止めて、見たものをそのままきっちり描こう。

という主義の人の風景画は、それまでの風景画とは次元の違う高精細だった。 タイトルまで高精細。

磁器

中国から輸入したものの多くが、いかにもヨーロッパ風の金の装飾を重ねられているのだが、装飾の志向性が全然噛み合ってなくて、飾ったつもりで台無しにしているように見える。 俺ならそのまま使いたい。

ベースの磁器からヨーロッパで作られたものはそんな感じは無くて、磁器を飾る金銀は調和を乱すことなく正しく装飾として機能していたように思う。 無理に融和しようとせず、西は西でやってりゃいいのだな。

- 絵皿「リュートを弾くクピド」

-

繊細にして美麗。 あらゆる意味でバランスがいい。 皿ではあるが、皿として使うには勇気がいる。

- アフリカ人像付砂糖(菓子)入

-

かつて問題になったカルピスの黒人デザインを、より先鋭化して立体化した黒人像。 18世紀半ばの作品だから誰も何も言わないが、今の時代にこれを作ったら袋叩きかも。

- 木目文カップと受皿

-

磁器にエナメルで絵付けをしているのだが、その絵がリアルな白木の木目。 もう木で作ればいいのでは? と言いたくなる程に、木目の再現にエネルギーを全振りしてた。

花の静物画

最後に写真撮影可のコーナーから花の静物画。

静物画って、良くも悪くも落ち着いた印象のものが多いのだが、今日ここに展示されていたのはどれもグイグイ押し出してくる。 描写は緻密で写実的だが、写真のように収まるのではなく、手を伸ばせば掴めそうな謎の立体感があった。

- バラとアンズのある静物

-

立体感が最も感じられた作品。

なのだが、金の額縁が入らないように写真を撮るためのトリミングで、印象がちょっと大人しくなってしまった。

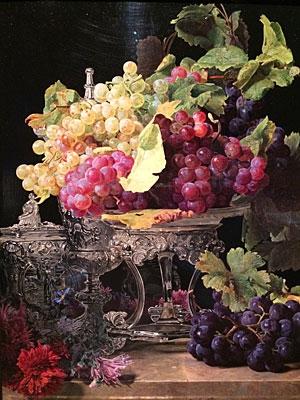

- 赤と白のブドウと銀器

-

これ、こんな風に盛り付けたのを見ながら描いたのかね。 一度盛り付けて雰囲気を掴んで、後はそれぞれの葡萄の房を単独で描写したんじゃないかって気がするよ。

金地花文のティーセット。 花の静物画のコーナーにあったのは、模様が花だからだろうか。

これはこれで良いと思うが、せっかくの金地なのだから、花をもっと簡略化して色も減らして琳派的なコントラストをつけた方が尚良いと思ってしまうのは、きっと俺が日本人だから。

今の時代に作ったら特定方面から批判を浴びそうな、これはスフィンクス?

ところで、最近は写真撮影可のコーナーがある展覧会が増えてきたよな。 以前は、撮った写真が多くの人の目に触れる可能性があるから写真撮っちゃ駄目だったのだが、今では、多くの人の目に触れるようにSNSに載せてくれと、まるで反対の方向に。 まあ、わざわざ金をかけなくても勝手に宣伝してくれるのだから、展覧会を開催する側からすれば良い話なのかもしれないが。 そう方針転換せざるを得ない程に、美術館や博物館が経済的に追い詰められていたりするのだろうか。