速水御舟

ずっと前から実物を見たいと思っていた 炎舞 を展示してるということで、 生誕125年記念 速水御舟 を開催中の山種美術館に行ってきた。

山種美術館にはいつも恵比寿駅から歩いていくのだが、今日はその道中が暑かった。 クソ暑かった。 行きも帰りも。 歩いて10分ぐらいの距離だが、夏場はバスで行った方がいいかもしれない。

美術館内は涼しかったが、って当然だが、意外に人が多かった。 作品が見れない程ではないが、ゆっくり見るには邪魔な人集り。 立地が微妙だし、平日なら空いていると期待してたのだが。

とまあ文句が多いのだが、展示は良かった。

40年という長くない人生の間に、画風が何度も変わっているのが速水御舟。 その変遷をほぼ網羅しているのが、この展覧会。 画学生の頃から最晩年まで、何がきっかけで画風が変わったのかの解説とともに展示してあったのだが、これがもう別人レベルで変わってた。 芋虫と蝶ぐらいの違い。

20代の作品は雑だった。

本人的には、はこれらは

印象を抽出して描いた

ものだそうだが、その印象はあまり伝わってこない。

30代になって描写が緻密になり、ぐっと良い感じになった。

ヨーロッパを旅行して人物画に目覚めたらしいが、練習含めて人物画は微妙。 植物に比べると圧倒的に劣る。 まあ、これはこれで日本画家っぽいのだが。

いくつか印象に残った作品を挙げておこう。

- 日光戦場ヶ原

-

さらっと描かれている木々が、画家の見た景色の広さと寂しさを感じさせる。

- 紅梅・白梅

-

紅梅も白梅も、単品で見るとまあまあ程度の印象。 二つ並べてちょっと離れて見るのが良い。

- 墨牡丹

-

晩年にいろいろ研究していた技法の集大成らしい。

この一つか二つ前の作品の解説には

人の歓心を買おうとするのではなく、遠い昔の、ただ描きたかった頃の思いで描くべし

とあったが、この墨牡丹はきっと人の歓心も狙っている。 - 炎舞

-

これを見に来た。 来た甲斐があった。

解説の中に画家本人の述懐が多数引用されているのだが、それらによると、雑だった画風が緻密になったのは、人からの批評がきっかけだったらしい。 他にもいろいろ、人目が気になってしまうような記述があった。 人の歓心を買おうとするのではなく云々も、人目が気になるからこそ出てくる台詞だろう。 ゆっくりなだらかにではなく、いきなり振り切れるレベルで画風が変わるのは、内心の葛藤の現れだったのかもしれないな。

見ている途中で気付いたのだが、今日は展示替えの後期だった。 展覧会のパンフレットにあった 名樹散椿 が見当たらないのは、前期の展示だったからなんだね。 ちょっと残念だが、またそのうち見れるだろう。

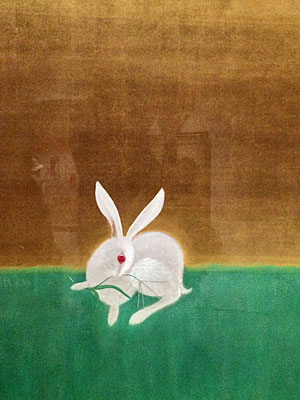

写真撮影可の 翠苔緑芝 に描かれていた兎。 最初に見たときは一つ目の兎かと思った。 ジオン軍のモビルスーツのモノアイみたいな。

途中の工事現場。 この角度からだと正面の壁一枚だけがあるように見えるが、奥行きもちゃんとある。

夏の空。 暑い。